Las Entrevistas de El Gráfico

Jesús Romero, un verdadero ring de la vida

Boxeador destacado entre los 70 y los 80, Jesús Romero siempre vivió en la zona del Bajo Flores, a donde llegó desde Chaco con apenas 9 años. Ahora tiene un gimnasio cuyo propósito es sacar a los chicos de la calle y darles un plato de comida a través del comedor comunitario de su esposa.

Jesús Romero, fiel a sus pasiones: el boxeo y el barrio. El deporte como herramienta de inclusión.

“¿Pero a dónde vas?”, le preguntó el colectivero del 139.

“Hasta donde me alcance la plata”, contestó mientras entregaba un puñado de billetes y a cambio el chofer le cortaba su destino en forma de boleto.

Se bajó en esa zona de Flores que no era lo que es hoy: tal vez la más marginal de la ciudad de Buenos Aires. “Picante”, la define Romero.

En ese Chaco-Buenos Aires apenas había comido un sándwich de milanesa. “Te imaginás cómo estaba”, le comenta a El Gráfico. Al llegar al barrio, ofreció a un comerciante ayudarlo con el traslado de garrafas. Cuando le quisieron pagar con plata, dijo que no, quería comida, se devoró en minutos unas medialunas acompañadas de un café con leche. Después contó su historia a los policías de la zona y lo dejaron dormir en la comisaría local. “Si querés ser boxeador, te vas todos los días a correr al Parque Chacabuco y te olvidás de la joda. Nada de fumar ni esas cosas”, le advirtieron. Su primer negocio en Buenos Aires estaba hecho. Romero todavía se acuerda de los nombres de algunos de esos policías: Patalano, Beguil, Bravo y Sampedro.

Nunca más se fue del barrio en el que tiene su gimnasio desde 2009. “Jesús Romero - gimnasio - team boxing”. Todos los días da clases de boxeo a chicos que intenta rescatar de las drogas. A veces saca un campeón, como el welter Víctor Hugo Velázquez, en 2014. También a veces salva a un chico de la calle. El Bajo Flores siempre es noticia por hechos policiales. Que el paco, que los tiros, que los narcos bolivianos, que los narcos paraguayos y que los narcos argentinos.

En la mañana del sábado 13 de mayo, el Bajo Flores es un mundo en el que se mezcla todo: chicos “colocados” a plena luz del día y a metros de un comedor comunitario en el que algunos jóvenes inventan actividades lúdicas para algunos chiquitos. Pibes que entrenan boxeo a las órdenes de Romero y sus ayudantes, y pibes que en la plaza de enfrente patean una pelota. A metros, en la casa de Romero, funciona un comedor comunitario (Santa Rita, se llama) que maneja su esposa, Ana Toloza, que se levanta a las 3 de la mañana para preparar la comida. Son 200 viandas diarias. Pueden ser más. “Sin ella, esto no funcionaría”, elogia Romero. “Nosotros, con salvar a un par de pibes de las drogas, de la calle, estamos hechos. A veces se puede, a veces no. Es una pelea constante. Los veo entrenar y me acuerdo de mí cuando tenía 8 o 9 años”.

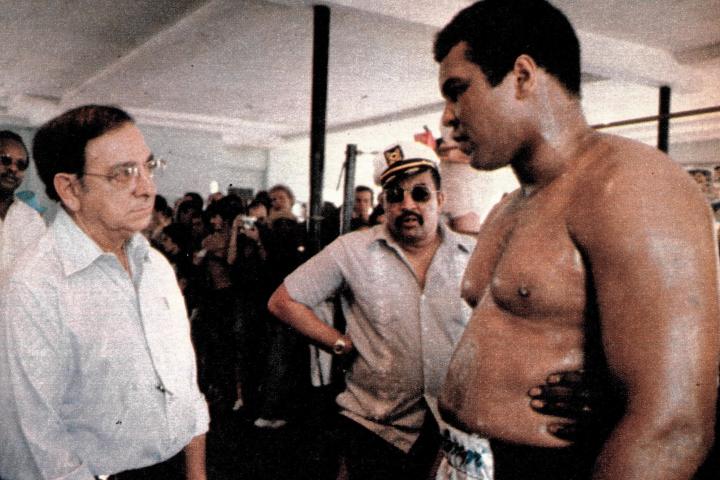

Romero en su momento de esplendor. Le ganó a Cachín Méndez, para consagrarse campeón argentino.

Esta nota comenzó en el destacamento de Gendarmería en Cobo y Curapaligüe. “Me esperan ahí, justo en la esquina, que los voy a buscar y entramos al barrio”, anuncia Romero un día antes del encuentro. Cuando llega lo acompaña un perro negro y grande que mete miedo pero que resulta más bueno que Lassie. Se llama Ringo. Obvio homenaje a Bonavena, uno de los boxeadores que admira Romero. Cuando con el fotógrafo Emiliano Lasalvia emprendemos el camino hacia el gimnasio, Ringo ya se nos hizo amigo.

Dos cuadras hacia adentro, en una cortada, está el gimnasio de Romero. En Camilo Torres y Tenorio 2081. En la calle, un grupo de jóvenes entrena soga y tira golpes. Adentro, un ring de tamaño reglamentario y unas cuantas máquinas de entrenamiento. Sobre una bici fija, una piba de no más de 20 años pedalea y pedalea con tanta intensidad que pareciera intentar llegar a los Estados Unidos. Si quisiera seguirle el ritmo, no llegaría a Caballito, piensa este cronista. Habrá que ver eso de volver a correr aunque sea dos o tres veces a la semana.

En ocasiones llegó a tener 300 chicos inscriptos. En otras, 200. Y alguna vez, solo asistieron 5. “Hay pibes que reciben casa y comida. Tengo una habitación chiquita, con cuchetas. Pero el que se queda tienen que entrenar. Entrenar en serio”, avisa.

Algo que llama la atención son los ojos claros de Karina Celeste Gómez. A sus 33 años tiene una belleza que eclipsa y un pasado complicado que supera cada día. “Fui adicta, toqué fondo”, explica. “La noche”, suelta después, como si ese “la noche” alcanzara para entender qué le pasó. Tiene razón: no hace falta aclarar. La pelea por salir es constante.

Karina practica boxeo con Romero desde hace siete años. Tiene dos hijos (Valentina, de 17, y Lorenzo, de 3) y marido, Carlos, que “también está ‘limpio’”. “Me salvó el deporte. Me salvó el boxeo”, cuenta quien además es profesora de danza árabe. Dice que siempre le interesó hacer actividad física. Su caso llegó a la portada de una revista europea como historia de superación. Hoy tiene licencia amateur y participa de exhibiciones. Su anhelo era formar una familia. “Lo conseguí”, dice con una sonrisa enorme. Y luego: “Es muy importante salir del mundo de la noche, de las drogas, sobre todo viviendo acá, en el mismo barrio en el que todo eso pasa por al lado tuyo como si nada”.

“Mirá qué lindo eso”, señalará unas horas después Romero, cuando caminando las calles del barrio volvamos a ver a unos metros a Karina con su pareja y su hijo más pequeño.

Posando en su querida provincia de Jujuy, la que dejó cuando era un niño para cumplir su sueño: ser boxeador profesional.

Jesús Romero nació el 4 de enero de 1954 en el departamento jujeño de Abra Pampa. Plena puna. 3500 metros sobre el nivel del mar. Cerca de la frontera con Bolivia. En invierno las temperaturas pueden descender a los 22 grados bajo cero. “La Siberia argentina”, se iba a llamar antes de llamarse Abra Pampa. Vicente, el papá de Romero, era gendarme. Esther, su mamá, ama de una casa en la que había trece hijos, contando a Jesús. Cuando a su padre lo trasladaron a La Quiaca, a Jesús lo llevaron a vivir con la abuela paterna en Villa Angela, Chaco. A los 8 años empezó a ir al gimnasio El litoral. Las historias de boxeo y boxeadores que escuchaba se le hicieron pasión. Ahí supo que quería ser boxeador. Entonces ocurrió aquello de venir a Buenos Aires. En su bolso, recuerda todavía, había “poca ropa y un par de guantes chiquitos”. “Aún los tengo esos guantes”, comenta.

Ya en el Bajo Flores, los policías lo vincularon con gente del Club Unidos de Pompeya. Arnaldo Romero era su profesor. “Uno de los mejores que tuve”, recuerda. Como también se acuerda del maestro de boxeadores Paco Bermúdez, quien en una visita al Chaco le dio el primer gran consejo de su vida: “El que quiere ser boxeador tiene que ir al Luna Park”. Por eso vino a Buenos Aires.

“Pude conocer el Luna. Y a Tito Lectoure, una persona maravillosa”, define Romero. De aquellos años como boxeador guarda los mejores recuerdos. Desde el 72 empezó a prepararse para el profesionalismo, al que llegó avalado por títulos juveniles. En el 76 empezaron los triunfos importantes. Primero le quitó el título argentino liviano a Oscar Méndez y luego el sudamericano al paraguayo Sebastián Mosquera. El 15 de mayo de ese año debutó oficialmente en el Luna. Fue con un triunfo ante Hugo Amílcar Díaz. Durante su carrera, que terminó con una derrota ante Alberto Cortés el 6 de agosto del 88 en la Federación de Box, enfrentó a varios importantes. Lorenzo García, entre ellos. 63 triunfos (16 por KO), 10 derrotas y 11 empates. También se codeó con grandes entrenadores. “Exigente y de buena madera”, dice sobre Santos Zacarías: “Siempre lo voy a extrañar. Un maestro, un consejero. Enérgico cuando había que ser enérgico”. No escatima elogios hacia Amílcar Brusa: “Entrené con él y con Monzón. Hacíamos exhibiciones”.

Por el boxeo recorrió varios países. Australia, Brasil, Bolivia, Sudáfrica, Uruguay, Francia, Italia: “Conocí el mundo. No me fue mal en lo económico, pero tampoco es que gané como para despilfarrar. Pero lo más importante es que el boxeo también me dio una familia”. “No me quisieron pelear por el título mundial. Dicen que yo era un boxeador difícil”, lamenta.

Y del gimnasio nos lleva a su casa-comedor comunitario.

Junto a sus alumnos, amigos y colaboradores. Su gimnasio cumple una labor admirable.

Romero da un rodeo y camina hacia su infancia. Le muestra a El Gráfico cada rincón del barrio que marcó su vida. “Acá vivía Ana cuando nos conocimos”, señala la casa que, de dos pisos, se ubica en el número 782 de una calle que, a primera vista, no tiene nombre. Los números no van en pares de una vereda e impares en la de enfrente. Acá todo es correlativo: 782, 783 y 784. Se casaron en el 81.

“Este pibe te puede contar lo que le dio el deporte”, suelta mientras señala a un muchacho que camina hacia nosotros. Se llama Javier Horacio Castro y tiene 41 años. Es docente de una escuela del barrio. Hace siete años tuvo un ACV: hemiplejia, internaciones, recuperación médica y domiciliaria. “No alcanzaba: venían a mi casa una vez por semana y a la hora se iban. Así nunca me iba a recuperar”, explica Javier mientras Romero escucha. Siguieron tres derrames cerebrales –el último en diciembre– a raíz de una esclerosis múltiple. “La pasás mal. El cuerpo la pasa mal”. Padre de cuatro chicos y con una esposa que –se ríe al mencionar– se llama María Eugenia Vidal (pero no gobierna la provincia de Buenos Aires), Romero lo invitó al gimnasio. “Jesús me venía a buscar, me llevaba, me recomendaba ejercicios. Así empecé a salir de mi casa, a relacionarme de nuevo con la gente, porque cuando te pasa algo así todo te da vergüenza. Me sentí muy contenido por el grupo de gente. Así me recuperé”, explica. “Ahora voy al gimnasio todos los días, hago cada vez más ejercicios y cuando estoy bien, ayudo a guantear”, se ríe. “No queda otra que tomarse las cosas con humor, hermano”, concluye.

Volvemos con Romero a la casa. Como en todos lados, abunda el fútbol. Nos cruzamos con una adolescente que luce una camiseta de Chicago. A un lado de la casa de Romero hay pintado un enorme escudo de Independiente. Para ratificar sentimientos, del otro lado se repite el escudo del Rojo. Romero es de Racing. La diablura la hicieron sus hijos, que le salieron de la contra.

Ellos y un numeroso grupo de amigos esperan a El Gráfico en la casa. “¿Qué te pareció el barrio?”, pregunta alguien y, sin esperar respuesta, suelta: “Es cierto que este es un lugar conflictivo, pero no tanto como lo pintan. Hay mucho prejuicio”. Romero interviene: “Nosotros hacemos que el barrio sea un poco menos conflictivo”. Por su acción social y comunitaria, la World Boxing Organization (WBO) seleccionó a su gimnasio dentro de las 20 instituciones deportivas a nivel mundial a las que les realizó una donación de implementos para boxeo. En abril, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires lo reconoció como ciudadano ilustre del Bajo Flores.

DESTINO ESCRITO

Pero de pronto Romero parece quedado en el tiempo. Se detiene y cuenta una anécdota que ya contó en otras entrevistas. Los ojos se le humedecen. Hay algo que le emociona aún más que un pibe que se libera de las drogas o que una chica que sale del infierno y arma su familia o que un maestro que gracias a su gimnasio se recupera de un ACV. Lo que lo emociona más que todo es el recuerdo de su madre, que sale sin que medie pregunta. “Yo tenía 18 años cuando en un partido de fútbol un pibe más grande se me plantó para pelearme. Le pegué una trompada tan fuerte que lo dejé tirado. Después nos hicimos amigos. Recuerdo que lo acompañé al Hospital Piñeyro porque iba a visitar a una tía que tuvo un accidente. Cuando llegamos la mujer me miró de una forma rara y me dijo ‘¡Tito!’. ‘¿Y usted cómo me conoce?’, le pregunté. ‘¡Cómo no te voy a conocer si te parí!’, me dijo. ¡La tía de mi amigo era mi mamá, que no me veía desde hacía diez años!”. Entonces Romero vuelve a meter el dedo en su propio Vietnam y no puede creer que el destino haya sido eso. Que el destino haya sido, al fin de cuentas y sin saberlo hasta entonces, que sus padres vivieran en Ciudad Oculta, otro barrio marginal y cercano al suyo. “Después pude comprarles un terrenito”, cuenta, orgulloso, casi al pasar. Es ahí cuando se saca los anteojos, se seca las lágrimas y dice que a los chicos siempre les pide que valoren a la madre: “Los padres son importantes, pero la madre es la madre. No hay como la madre”. “No tengo dudas de que hay un destino escrito”, sentencia.

A veces volvemos al lugar en el que empezamos.

Por Alejandro Duchini / Fotos: Emiliano Lasalvia y Archivo El Gráfico.

Nota publicada en la edición de Julio de 2017 de El Gráfico