Villa Real

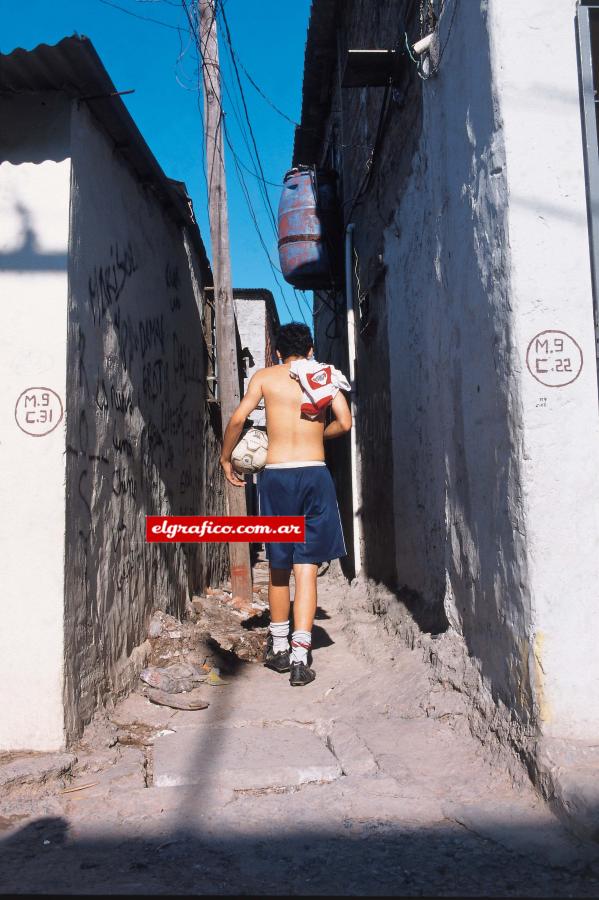

La pelota es reina en los barrios más pobres de la Capital y del Gran Buenos Aires. Cada lugar tiene sus códigos y sus secretos. En esta recorrida se relatan algunos. Otros, quedan sepultados en los pasillos.

Faltan diez minutos para las siete de la mañana. Hay mucho sol, poco movimiento y algunos perros ladrando al unísono. Jonathan se levanta de su catre, casi automáticamente y sin escuchar un despertador. Siente el zamarreo de Fernando, su hermano mayor, y sabe que se tiene que levantar, no hay tu tía. No le espera un desayuno con tostadas y mermelada, ni una leche chocolatada con medialunas; después de todo, el pibe de 12 años vive en el Barrio Rivadavia, en la villa del Bajo Flores, y no se observan muchos lujos en el horizonte. Se lava la cara en una canilla que regala algunas gotas de agua milagrosa, se peina frente al espejo que cuelga de una pálida pared de ladrillos y se calza unas zapatillas Nike blancas. Más escenario: chapas en el techo, cordones con ropa secándose, y ocho hermanos más chicos todavía soñando.

Siete de la mañana en punto. ¿Fútbol tan temprano? Sí, por más que Jonathan no sea un fanático de la redonda, ni tenga pósters de Riquelme ni un par de botines Puma Maradona (los más usados en la villa). Simplemente le está dejando un lugar a su hermano mayor, que, descalzo, espera impaciente su turno para descansar después de pasar toda la noche yirando por las calles de Buenos Aires. Y... la villa es así: no todos entran en la casa de un ambiente, alguien tiene que dejar una cama libre.

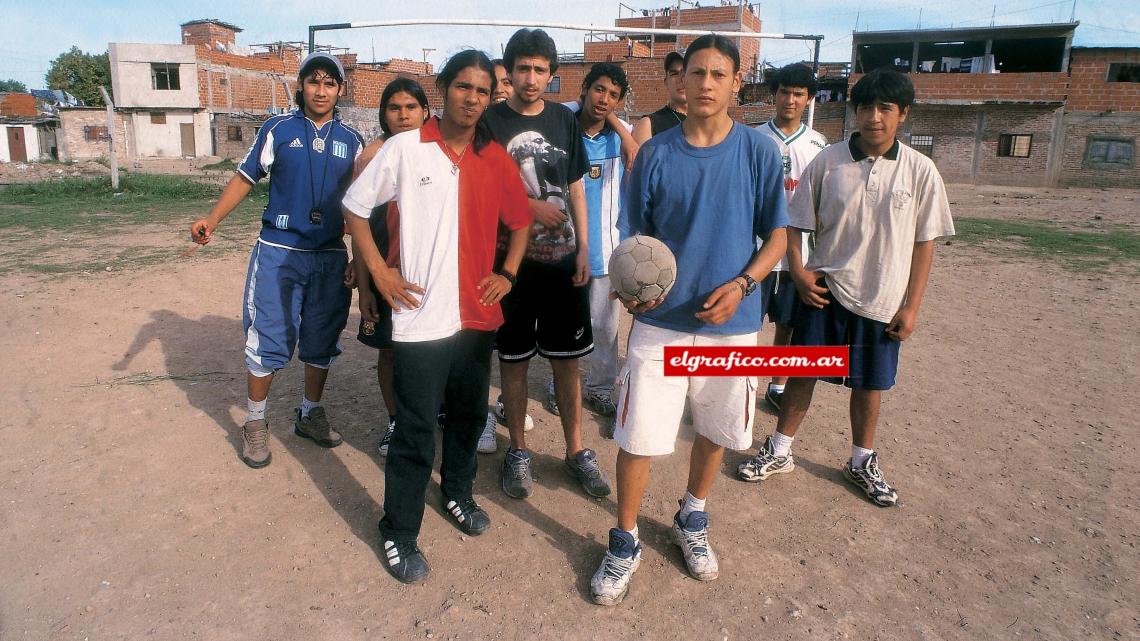

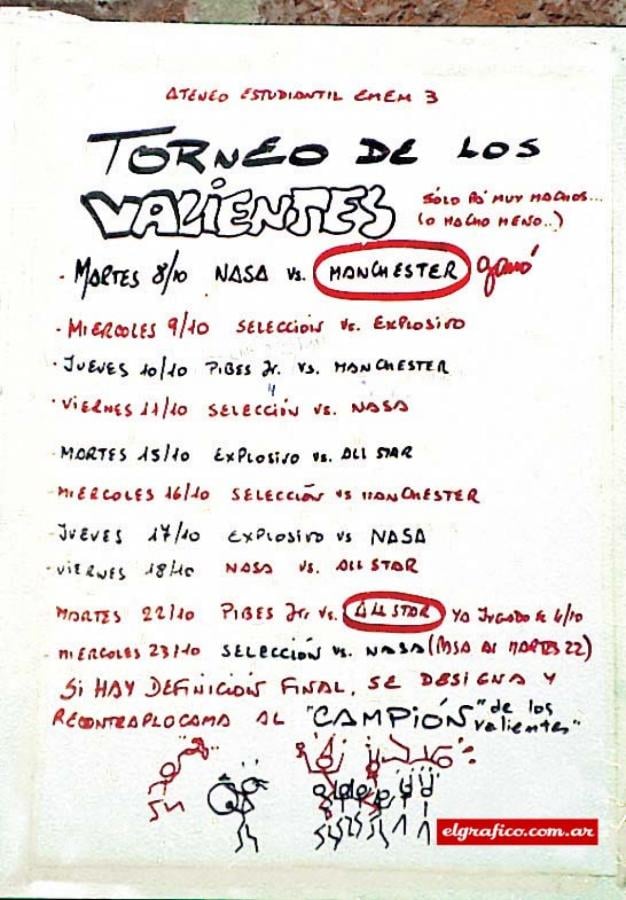

¿Adónde ir sin un lugar para pasar la mañana? Muchos toman el tren y piden limosna a la salida del subte. Otros venden cubanitos por cincuenta centavos, limpian vidrios en los semáforos y ruegan por alguna moneda a cambio de una estampita de san Cayetano. Pero Jonathan no. Camina unas cuadras y se junta con otros chicos en una escuela, cerca de la villa, y participa del Torneo de los Valientes, un campeonato organizado por maestros y profesores de gimnasia, que se empieza a jugar con la salida del sol, para que los chicos no den vueltas, sin rumbo, mientras sus hermanos mayores usan las camas. “Es una manera de alejarlos de riesgos como la droga, la delincuencia y la prostitución infantil. Además juegan a la pelota y realizan una actividad acorde con su edad, que a los chicos les viene bárbaro”, cuenta Raúl Paglilla, uno de los profe que trabaja a pulmón para los chicos de la ENEM número 3. La cantidad no importa: a veces se organiza un seis contra seis o un quince contra quince, eso es lo de menos. El tema es que la pelota empiece a rodar. Y, precisamente, es en ese momento cuando se despierta, casi diez minutos después que Jonathan y sin que nadie lo zamarree, una de las columnas más firmes y respetadas del universo villero: el fútbol.

LA PELOTA QUE AYUDA

No se descubre nada diciendo que la situación del país alentó la proliferación de las villas alrededor y adentro de la Ciudad de Buenos Aires. Un ejemplo para entender su impresionante crecimiento: diez años atrás, el área equivalía a la totalidad del Municipio de Vicente López. En cambio, hoy, en plena crisis, para pensar en una extensión equivalente habría que juntar a toda la Capital Federal, Vicente López, San Isidro y un sector de San Fernando. Resumiendo: en una década la superficie pasó de 34,4 kilómetros cuadrados a 305,7; es decir que el aumento del área ocupada por las villas fue casi del mil por ciento.

El hambre y las enfermedades son moneda corriente en el calendario villero. Es más, uno de los jugadores que más le llamó la atención a El Gráfico por su estilo de juego se está recuperando, poco a poco, de una tuberculosis que lo puso al borde de la muerte. “Sí, estuve mal, pero ahora mejoré y puedo jugar a la pelota. Dicen que la enfermedad que tuve es grave, pero yo no sé, sólo me dolía el cuerpo y tenía mucha tos. Mi mamá me pedía que no jugara al fútbol, pero yo atajaba así no me agitaba tanto y ella no se daba cuenta”, cuenta bajo una camiseta de la Selección.

Si el fútbol es una especie de medicina para recuperar a chicos enfermos, también se podría decir que los alimenta: la pelota dio pie a la creación de varios comedores infantiles en las villas, lugar que antes casi no existía. “Veíamos que varios chicos se desmayaban jugando porque estaban desnutridos, no daban más. Entonces con la gente de acá decidimos armar un lugar para poder alimentarlos porque sufrían mucho al no poder jugar porque estaban en cama. Ahora ellos vienen contentos y traen a sus amigos siempre a comer porque, según dicen, sin hambre hacen más goles”, cuenta Tati, coordinadora del comedor infantil de la villa del Bajo Flores. Ella tiene diez hijos y dejó el barrio porteño de Villa Crespo hace 12 años. Y amenaza: “Ojo, que en el comedor somos todas mujeres y estamos pensando en armar un equipo de fútbol femenino…”.

En el lugar también se prende Emilio, el profesor de plástica que utiliza a la redonda como herramienta imprescindible: “Nosotros hacemos hincapié en la parte artística. ¿Te pensás que es fácil convencer a 20 pibes de la villa para que te dibujen un elefantito o te armen un perro con plastilina? No, nada que ver, me lo tiran por la cabeza. ¿Entonces qué hago? Les pego el grito: ‘¡Chicos, si me dibujan un arco iris después vamos a jugar a la pelota!’. Y ahí no sabés cómo les entran a los lápices de colores. Otra que Picasso… El fútbol es importantísimo para ellos, lo disfrutan un montón. A mí me sorprendió la importancia que tiene en este ámbito de pobreza”.

En las villas porteñas, la mayoría de los extranjeros es de origen boliviano. El resto se reparte entre chilenos, uruguayos, peruanos y brasileños. Los grupos son muy cerrados; por ejemplo los de Bolivia no suelen juntarse con sus vecinos de Chile; ni los amantes del samba y el carnaval suelen hacerlo con los cultores del candombe. Así es en la vida. Así es en la cancha…

“A veces organizamos un Argentina-Bolivia como para hacerlo más internacional, pero no acostumbramos jugar con ellos muy seguido. Los bolivianos tienen su campeonato, sus reglas, juegan distinto. No viven el fútbol como los argentinos o los brasucas, que la tienen atada. Además, las veces que jugamos siempre hubo problemas, así que cada uno se queda en su barrio y listo”, aclara Juan, que viste una camiseta de Boca y se distancia de sus hermanos latinoamericanos “porque nosotros somos locales, loco…”.

Así es el fútbol villero, aquel que fue cuna de jugadores como Riquelme, Houseman, Tevez y Diego. Ese de las anécdotas, las patadas y el potrero. El de la pobreza, el hambre y la marginación. Un fútbol plagado de historias dignas de ser contadas.

A MATAR O MORIR

Casi emulando a los viejos gladiadores del calcio florentino, en la villa existe un torneo a cara de perro, jugado por la gente que vive en ella, donde “los de los otros barrios no son bienvenidos porque arman quilombo”. Se trata del Torneo Relámpago. Los sábados y los domingos se reúnen alrededor de 150 jugadores, que se reparten en diez equipos con un solo objetivo: quedarse con el premio del día. En este certamen (cada plantel tiene que aportar 50 pesos a una especie de mesa de control para participar) no se entregan trofeos ni medallas, pero el campeón se lleva desde cervezas heladas hasta chivitos y lechones para el asado. Y, por supuesto, el premio mayor: los 500 pesos que se suelen recaudar. Cada equipo pone la plata para la “inscripción” y espera su turno tomando una cerveza (“una sola porque la birra tiene que aguantar todo el día”, dicen). Tampoco faltan los choripanes y el otro torneo, más corto y tan apasionante como los Relámpago: el de truco. Los puntos se anotan con tapitas de cerveza y nunca falta quien anuncie: “¿Jugamos por esto, no?”, señalando el trasero del rival de turno.

El torneo Relámpago es de todos contra todos, se empieza a jugar a las 10 de la mañana y termina a la noche, cuando ya no hay luz. No es un certamen organizado, eso se comprueba con algunos datos: los primeros partidos se juegan a dos tiempos de 25 minutos, pero los últimos, cuando cae la noche, son de 15, ya que la cerveza y el cansancio empiezan a hacer efecto. No hay camisetas, jueces de línea, ni tampoco pelotas de repuesto. Otra particularidad: el árbitro es elegido al azar y, generalmente, es la persona que prefiere agua antes que la bebida etílica (ésa es la razón principal por la que escasean los jueces en estos torneos).

Pero los Relámpago, poco a poco, se están dejando de jugar. Hugo Ramírez, 36 años, albañil desde que tiene memoria, le explicó a El Gráfico el porqué: “Acá en La Cava no se juegan más. No hace mucho mataron a un pibe, uno más. Pasa que la guita tira y muchos no se bancan perder. Pero, ojo, los que estamos jugando no armamos el bardo; el quilombo lo empiezan los de afuera. Vos podés agarrarte a piñas en el medio del partido y nadie se puede meter, el que palma, palma… Pero mientras jugás no estás ‘calzado’ con un chumbo, no le vas a pegar un tiro ahí nomás, cualquier cosa después lo vas a buscar a la casa y lo arreglás. En la cancha la cosa se pone pesada cuando entran los suplentes y los que vienen a mirar. Ahí, agarrate. Hay tiros, cuchillos, de todo. Muy pocas veces quedó el muerto tirado en el piso, en el medio de la cancha. Eso sí: al que lo quería ayudar lo apuraban y le decían: ‘Eyy, loco, ¿qué hacés? ¿Vos te querés ir con él?’. Por eso, preferimos jugar menos por plata porque no daba para más”.

Los relámpago (tomaron ese nombre porque empieza y termina el mismo día) suelen jugarse dentro de la villa, entre sus integrantes. Muchas veces son el lugar de encuentro entre grupos con cuentas pendientes dentro del mismo barrio. Otras, es la razón para saldar viejas deudas con gente de otra villa.

Daniel, otro ex jugador del torneo que no quiere revelar su apellido porque “después los ‘cobani’ (policías) lo leen en la revista y está todo mal”, cuenta que “cuando hay ‘pica’, en un partido de once contra once, los 22 jugadores están ‘calzados’. Algunos juegan en pantalón largo y llevan el fierro en el bolsillo. Por eso a veces es mejor no tirar caños ni hacer una de más porque a la primera patada fea, los de afuera, que también tienen chumbos, entran y se cagan a tiros… Más de una vez tuvimos que perder un compañero. Por eso nos organizamos, pusimos reglas y nos dejamos de pelotudear. Era demasiado pelotudaje.”

MANOS A LA OBRA

Cuando en la villa se habla de organización, no se refiere sólo al hecho de repartir camisetas y pantaloncitos iguales. ¿Se imagina un torneo boliviano, en plena villa del Bajo Flores, con cupo de extranjeros para los argentinos? Sí, así es. ¿Y un tribunal de disciplina en el medio de la villa, donde por cada tarjeta amarilla el jugador debe depositar un peso y por cada roja, cinco? “Cuando te expulsan –comenta Ramón Ramírez, un hincha fanático del fútbol boliviano– tenés que pagar una especie de multa para poder jugar el partido siguiente. Si no tenés la guita, te tenés que bancar una fecha sin jugar. Pero la mayoría llega a un arreglo y sale a la cancha. Como pasa con el famoso artículo 225…” Pero el único aliciente de los protagonistas de este campeonato no es la gloria de llegar a ser el mejor. Anualmente, entre ellos, eligen a los mejores 16 jugadores, forman la selección “boliargentina” y viajan a su tierra para disputar varios amistosos, como broche final del campeonato.

El torneo boliviano, que se juega los domingos en el predio de Argentinos Juniors en el Bajo Flores y actualmente está en plena etapa de definición, se divide en dos grupos de 12 equipos cada uno. Para participar, deben pagar una inscripción de 50 pesos (“te aceptan patacones, bonos, lo que sea”), más 27 por partido. Además de una copa, el ganador se lleva camisetas, shorts, medias y buzos deportivos para todo el plantel. También los organizadores deciden quién es el mejor jugador, el arquero que más se destacó, y los premian, junto al goleador, con una medalla. Y para hacerla completa y evitar inconvenientes, se contratan árbitros de AFA, por lo que se utilizan las reglas oficiales del fútbol grande.

La cantidad de gente que se junta para ver los partidos depende de la importancia del encuentro. Existen clásicos, choques aburridos y algunos donde la gente sabe que llega a la cancha para ver una goleada. Los hinchas y jugadores de cada equipo pueden seguir el torneo por radio, en FM Latina, donde existe un programa exclusivo del campeonato, con toda la data sobre posiciones, goleadores y el resumen de los partidos. Imposible no estar informado, entonces.

Tampoco falta la imprescindible ayuda de las esposas y madres de los jugadores a la hora de juntar, lavar y poner a secar toallas, remeras y pantalones después de los torneos. “Encima que llegan a cualquier hora –se queja una señora excedida en kilos–, vienen transpirados. Claro, las que después tienen que lavar somos nosotras. No importa, ya estamos acostumbradas”. Para ellas, ya es un clásico, los domingos a la noche, ver conjuntos de camisetas, shorts y medias secándose, colgando de una soga. Una estadística extraoficial: la mayor cantidad de robos de indumentaria deportiva se producen en la madrugada del lunes.

EL TIRO DEL FINAL

De la organización al caos hay un solo paso. Y de la paz a la guerra, también. Dos años atrás, en El Campito, justo en la esquina de Avenida Riestra y Agustín de Vedia, se jugaban, los domingos a la mañana, los partidos de un campeonato similar al boliviano, pero compartido con residentes peruanos. Del torneo participaban alrededor de veinte equipos, con sus respectivas camisetas y también con un árbitro oficial, que cobraba un viático por partido dirigido. Existía una comisión que se encargaba de la organización del calendario, el fixture y recolectaba el dinero de la inscripción. En su mayoría, los jugadores tenían entre 18 y 40 años y vivían en el Barrio Rivadavia y en la Villa 1-11-14, que se separan sólo por una pared de ladrillos. También los más chicos tenían su lugar: los que pintaban bien aprovechaban su oportunidad para acostumbrarse a la “alta competencia”. Hasta ahí, todo normal. Pura organización.

Gustavo, un joven de 20 años que se mantiene “haciendo changas”, recuerda cómo se descarriló ese torneo: “Tampoco se podía esperar que todo saliera 10 puntos –aclara–, en algún momento la cosa se iba a pudrir. Como, obviamente, no había control antidoping ni de alcohol, en el medio de los partidos había cerveza, vino, marihuana y mucha cocaína. Y los que le daban no eran sólo los jugadores, los de la mesa de control también se zarpaban. Entonces siempre discutían los fallos y se armaba. Que el árbitro decía esto, que los jugadores aquello... Muchas veces quedaba ahí, pero otras se ponía dura la cosa”. Precisamente ése fue el motivo por el que se dejó de jugar en El Campito. Un día, durante un partido bastante fuerte, el “equipo de los chorritos” perdía su largo invicto. El partido empezó a ser cada vez más fuerte, los golpes no podían tardar en llegar. No acostumbrado a la derrota, uno de los jugadores fue hasta su casa, antes del final del partido. “Agarró la pistola y volvió a los cohetazos –continúa Dani, un chico de 14 años que juega en las inferiores de San Lorenzo–. Se agarraron a tiros y murió un boliviano. Por eso después se juntaron todos los de la villa y decidieron no organizar más estos torneos. Una lástima, los partidos estaban muy buenos. Cuando se jugaba por plata eran muy emocionantes, lindos para jugarlos”.

A ESQUIVAR CASCOTES

“La cancha es como el campo de batalla, donde nos reunimos los fines de semana y jugamos un rato. ¿Que son un desastre? Qué importa, eso ya lo sabemos. Nosotros tenemos la pelota, dos arcos y listo. Jugamos dónde y cómo sea”, aclara Lucas, un chico de 20 años, mientras retira, junto a El Grafico, varios cascotes y piedras, antes de empezar el partido, en el Barrio Rivadavia. La cancha mide unos 60 metros de largo y los laterales chocan contra la pared de una escuela y un alambrado, separados por unos 35 metros. Para delimitar en qué lugar se va la pelota se acostumbra gritar “¡adonde empieza el pasto!”, así que, por lo general, el límite de la cancha es tan irregular y difuso como la geografía misma del lugar. El arco que da a la Avenida Cruz es más bajo que el de enfrente y el travesaño amenaza con desnucar al arquero de turno que, la mayoría de las veces, está más pendiente de lo que pasa a su espalda que de los bombazos de los delanteros rivales.

El estilo de juego, el reglamento y los códigos son muy similares en las distintas villas, tampoco hay mucho misterio en eso. Pero las canchas son muy diferentes. Hay chicas, grandes, desniveladas, de tierra, de piedra... Si hay que elegir entre las visitadas por El Gráfico, sin dudas, el Giuseppe Meazza y el Maracaná villero se encuentran en La Cava y en el barrio 21-24 de Barracas. La primera no tiene pasto ni está libre de piedras ni restos de botellas, pero permite jugar partidos nocturnos: hace unos años se instalaron cuatro postes de luz que alumbran lo suficiente como para jugar sin la ayuda del sol. La cancha está ubicada cerca de una zona conocida como El Pozo, en el medio de la villa y, generalmente, recibe la visita de unas 500 personas que pasan a ver algo de fútbol. Los mejores partidos se juegan los domingos, después de las 3 de la tarde. Entonces la rutina, antes de la maratón de partidos, es la siguiente: bien temprano la mayoría sintoniza chamamé en la Radio La Cava (FM 94.5), visita el supermercado Eva para comprar unas papas fritas o cualquier cosa para comer y marcha hacia la cancha. Algunos llegan temprano y pelotean un rato. Otros comienzan con la casi imposible tarea de quitar las piedras y vidrios que descansan entre la tierra, para que los encargados de jugar el “clásico del domingo” no pierdan tiempo en poner el campo de juego en condiciones.

La otra cancha que se destaca en el circuito villero está en Barracas y se encuentra en mejores condiciones que algunas de los equipos de Primera División. El pasto está perfectamente cuidado, los arcos tienen red y las líneas están pintadas casi a la perfección. Otra a favor: al lado de un quincho, donde los jugadores hacen el precalentamiento, hay un vestuario de 2x2, pero que tiene una ducha para refrescarse en verano. “Claro, ahora está todo bien –bromea Sergio, vestido con los colores de San Telmo–, pero en invierno nos cagamos de frío. ¿Te pensás que hay mucha agua caliente en esta villa?”. La cancha también es el lugar elegido por Juventud Unida, el equipo de la “D”, para practicar en la semana. Cacho Laborde –un ex jugador de Los Andes, Talleres y Racing de Córdoba– la cuida como si fuera suya. Es que en realidad, él fue uno de los primeros que pisó ese césped, hace más de 20 años. “Yo fui uno de los primeros que llegó a la villa. En mi época de jugador, se juntaba un montón de gente a ver los partidos –recuerda Cacho–, estaba buenísimo. Imaginate, yo rechacé ofertas de Excursionistas, Argentinos y otros equipos más porque hacía mejor plata alquilando la cancha. Claro, por acá pasaron tipos como Sanfilippo, el Beto Menéndez, Corbatta, Márcico y Barijho… Ahora no es lo mismo, los muchachos vienen, pagan y se van.”

Pero no es común encontrarse con este tipo de superficie en las villas. Y los jugadores dan fe de esto: “Uno le agarra la mano a la cancha –explica un chico del Bajo Flores, a quien todos llaman Pelé, por más que sea boliviano–, ya sabés cómo va a picar la pelota. Nunca va al ras del suelo, así que si le pegás bien de punta le pica al arquero y lo descoloca. Igual, en la villa casi todos los goles se hacen de puntín…”

El futbol pasa, el día termina. Faltan diez minutos para las diez de la noche. La Luna ilumina los pasillos, el poco movimiento continúa y la gente que queda en la calle se saluda con un “hasta mañana, si Dios quiere”. Jonathan, después de un día agitado, se limpia los pies, se saca la tierra de las zapatillas y espera que su hermano –ése que lo zamarreó a la mañana– deje la villa y se interne en la gran ciudad. No le espera una noche larga y tranquila, ni un sueño placentero; después de todo, al pibe de 12 años lo van a despertar, aunque él no quiera, a las siete de la mañana. Mucho drama no se hace: en una cancha de tierra lo espera el fútbol, el mismo que lo acompaña todas las madrugadas.

El fuerte es lo más

El 10 de Boca dio sus primeros pasos en los picados de Apache. Dice que de ahí sacó todo.

pase toda mi infancia en Fuerte Apache; crecí y me crié ahí. Los picados por plata eran lo mejor que había, nos cagábamos de la risa con los pibes del barrio. Además siempre había un par de borrachos y nosotros, los más chicos, nos moríamos a carcajadas. Era así: vos y tus amigos de siempre contra el resto del mundo, en partidos que duraban horas; era terrible. Yo tenía 14 años y jugaba contra tipos de 40 que me sacaban como tres cabezas. Es verdad que en algunos torneos se daban de lo lindo, pero en Fuerte Apache no había mucho quilombo. A veces se agarraban a las piñas, pero eso era algo normal, algo del juego, como pasa en el fútbol de Primera División. Pasa que ahí nos conocíamos todos, no había lío.

¿Códigos? No, ahí estaba todo más que bien, no existía eso de “no tirés un caño porque te bajo los dientes”. Yo disfrutaba mucho más jugando en el potrero que en Primera. Allá no tenía presión de ganar, era sólo agarrar la pelota, correr para adelante, eludir a los tipos que te salían a marcar y meter el gol. Tan simple como eso. Si tenías que marear a los diez, los mareabas, y si te la tenían que pegar en la nuca te la pegaban y listo. Quizá por eso mi viejo, después de que debuté en la Primera de Boca, me agarró un día de los pelos y me dijo: “Más te vale que no te vea jugando acá”. Pero tira, eh… el fútbol de la villa tira, porque es como volver el tiempo atrás. Es volver a lo simple, a la diversión, a los amigos de toda la vida.

Además, sé que soy lo que soy gracias al Fuerte y no lo cambiaría por nada. Siempre voy y paseo con mis amigos de ahí y nos juntamos a tomar mate. Los que dicen que los villeros son todos ladrones hablan sin saber. Es gente humilde, sí, pero también tiene dignidad. Y juegan un fútbol que ni te cuento…

Por Carlos Tevez.

El caso barbas

Jose Manuel Barbas nació el 6 de febrero de 1981 y se crió en un villa. Fue convocado varias veces para las selecciones juveniles y los técnicos que lo tuvieron lo compararon con Juan Román Riquelme. Entre ellos, Jorge Rodríguez, el “descubridor” de Romy, y Carlos “Chamaco” Rodríguez, el DT que lo hizo debutar. En Platense, los dirigentes hacían fila para asegurar a los gritos que el chico iba a salvar al club y sus compañeros también decían que iba a ser un fenómeno. Parecía que el destino le tenía reservado un lugar parecido al de su primo, Juan Alberto Barbas, que también se crió en una villa y llegó a ser campeón mundial juvenil en Japón 79. Pero no fue así. Hoy José Manuel Barbas cumple arresto domiciliario, acusado de robo calificado y a la espera del juicio oral.

Su debut en Primera fue el 20 de junio de 1999, el día que Platense se despedía de la A. Tenía 18 años. Unos días después, Barbas expresaba en las páginas de Olé: “Vivir en una villa es lo más lindo que hay”. Luego vendría una docena de partidos en la B Nacional, el pase a Newell’s, donde sólo jugó algunos partidos en reserva, la vuelta a Platense ya en un mal estado físico y su llegada a Acassuso. Ahí jugó su último partido oficial, en Primera C, el 8 de diciembre de 2001.

Dos meses más tarde, el 11 de enero de 2002, junto a Matías Victorica, otro ex jugador salido de las divisiones inferiores de Platense, asaltaron a una mujer que iba a entrar un Peugeot 206 en su casa de Bella Vista, apuntándole con una pistola en la cabeza. Tras la denuncia, un patrullero de la Policía Bonaerense los interceptó en San Martín. Barbas había arrojado el arma por la ventana del auto. Era un pistola calibre 38, marca Bersa. Tenía el cargador completo y la numeración limada. Victorica y Barbas permanecieron detenidos hasta el 30 de mayo cuando el juez que lleva adelante la causa decidió atenuarles la prisión preventiva, y les impuso arresto domiciliario. Ahora están a la espera de que comience el juicio oral.

Los hechos están planteados y sólo quedan interrogantes. ¿Por qué un chico con futuro de crack termina robando autos? ¿Son Barbas y Victorica víctimas del sistema o simples delincuentes? ¿Qué castigo merecen? ¿Son la familia y el entorno responsables en alguna medida? Debe haber más preguntas, pero tal vez quede una certeza. El camino a la gloria está lleno de espinas. Y en muchos casos, es el mismo que conduce a Devoto.

VILLERO A MUERTE

El Loco recuerda sus gambetas en la villa del Bajo Belgrano. Se fugaba de Huracán para jugar ahí.

Yo era del bajo Belgrano, pero lamentablemente ya no queda nada, tiraron todo abajo, sólo me quedan los recuerdos. Allá nos conocíamos todos, era tranquilo, no había sobresaltos como pasa ahora. Ojo, hablo de la década del 60, cuando las cosas eran muy distintas. Allá no teníamos un mango partido al medio, pero tampoco nos faltaba nada, yo estaba lleno de amigos. Vivir ahí fue lo mejor que me podría haber pasado; estaba todo el día pateando una pelota, a veces con amigos, y otras, solo contra una pared. Y sí, jugar con esos tipos te ayuda. Cuando saltás a Primera, jugar al fútbol es casi como jugar a las muñecas. Después de lo que eran aquellos partidos…

El fútbol de la villa era impresionante, te cagaban a patadas pero estaba bárbaro. Se juntaban los pocos mangos que había y el que ganaba se los llevaba para la birra o para morfar. ¡Lo que se daban esos negros! Cuando empecé a jugar profesionalmente pensé que eso se iba a tener que acabar, pero yo no podía pasar ni una semana lejos de ese fútbol, entonces me iba de la concentración a patear con los míos. Recuerdo que una vez, cuando jugaba en Huracán, yo tenía que concentrarme con mis compañeros, pero me había ido a jugar con mis amigos, a la villa. Yo iba al banco porque tampoco era tan boludo como para jugar todo el partido y después no poder rendir en Huracán; era loco pero no pelotudo. Entonces cayó el Flaco Menotti, desesperado porque yo no estaba en la concentración. Me encontró y me dijo: “¿Qué hace acá, René?”. Yo, sentado en el banco de suplentes, le contesté: “¿Y qué quiere, maestro? ¿No ve cómo la mueve el wing titular? Me ganó el puesto”. Es mucha la gente que critica a los de la villa, pero a mí no me importa. Uno nace y muere villero y, para mí, ése es un orgullo muy grande.

Por Rene Houseman.

Gracias a la villa

La mujer árbitro más famosa del país confiesa que allí aprendió a tratar con jugadores varones.

Llegue a Buenos Aires en 1994, con 23 años, porque en Tucumán no podía desarrollarme como árbitro. Como no tenía un mango, agarraba la guía y averiguaba dónde había villas, me tomaba el colectivo y caía, así nomás. Me llevaba un equipo de gimnasia y, debajo, tenía la ropa de árbitro. Yo sabía que en la villa siempre había problemas con los árbitros, así que me jugaba a que pasara algo. Y me salió bien: una vez, en un partido en una villa de Quilmes, entró en la cancha un tipo caliente con el árbitro y le partió una botella en la cabeza. Como el juez estaba bañado en sangre todos se preguntaban quién iba a dirigir el partido. Entonces me saqué el equipo de gimnasia, mostré mi credencial y, después de reírse un rato, aceptaron que dirigiera, con la condición de que si estaban conformes con mi labor me tenían que pagar. Ese día les caí bien y me dieron 20 pesos…

De los partidos que dirigí en la villa tengo el mejor recuerdo y estoy agradecida porque eso me sirvió mucho para ganar personalidad y aprender a tratar a los jugadores. A veces se agarraban entre ellos, pero a mí me respetaban. Afuera de la cancha muchos tenían armas y adentro alguno que otro tenía una púa, pero yo me tenía que hacer la boluda porque sabía en el lugar en el que estaba...

Una vez había un gordo que medía como dos metros. Estaba amonestado pero igual hizo un penal terrible. Antes de que yo hiciera nada se me acercó y me dijo: “Si me echás, te mato”. Sin pensarlo, le saqué la roja. Mi brazo extendido con la tarjeta le llegaba a la altura de los ojos. El tipo, sorprendido, se rió, me dio la mano y se fue caminando para afuera. Cuando terminó el partido me invitó una gaseosa.

Ahora, cuando dirijo en las canchas de la D, con policías, alambrados y cámaras de televisión, siento que estoy dirigiendo la final de la Champions League…

Por Florencia Romano.

Torneos Evita: Campeones en el potrero soñado

En el Cenard se jugó la final entre dos equipos de la misma villa. Los chicos, que se ven todos los días en los picados del barrio, compartieron una cancha con césped, árbitros y el Monumental de fondo.

Los Juegos, organizados por la Secretaría de Turismo y Deporte de la Nación, convocaron a más de 800 mil jóvenes que se enfrentaron en disciplinas como fútbol, básquet, atletismo, ajedrez y vóley. En fútbol, la final la jugaron chicos de 14 años de la Villa 6 de Lugano, en una de las canchas del Cenard. Xeneizes y Cildañez “A” empataron 1-1, en un partido muy parejo, en el que se observaron varios sombreros, tacos y pibes que pintan para algo serio. Todos se conocían del barrio, pero nadie quería perder: padres gritando desesperadamente, técnicos más alterados que los de Primera, y chicos bastante nerviosos que recibían esa presión, con el estadio Monumental de fondo. Las caras largas llegaron cuando el juez marcó el final, aunque el partido todavía no estaba definido. Penales…

El trayecto hacia el punto del penal era una caminata interminable. Los goles llegaban acompañados de un grito que significaba el desahogo, el zafar de la presión. Cuando estaban 4 a 4, Carlitos, uno de los chicos de Xeneizes, le suplicó al DT:

–No quiero patear, lo voy a tirar afuera y vamos a perder, por favor...

–¡¿Cómo que no vas a patear?! ¡Estás en la lista, no seas cagón! ¡¿Para qué nos vinimos hasta acá?! Andá y metelo –le gritó el entrenador.

–No, señor –le pedían los otros chicos–, que no patee si no se tiene fe. Que vaya otro, alguien que esté más confiado.

–Sí, lo va a patear bien, y más le vale que lo meta… –sentenció el técnico.

Carlitos se paró, caminó hasta la pelota, se persignó y miró al arquero. Comenzó la carrera, pateó y su tiro pegó en el travesaño. Mientras los de Cildañez festejaban, Carlitos comenzó a llorar y evitó pasar cerca del DT, que en ese momento batía el récord de insultos al cielo en un minuto.

“Los chicos cumplieron su sueño –destaca Alejandro González, el DT campeón–. Ahora, por ganar el torneo, se van a jugar a La Pampa. Se lo merecen por las ganas que ponen cuando se entrenan. Vuelven del colegio y los martes, miércoles y jueves se matan por mejorar. El fútbol para ellos es todo. Bah, en la villa el fútbol siempre es todo.”

Los chicos recibieron aplausos, medallas y la copa. Saludaron a sus rivales de esa tarde, que casualmente son los compañeros de todos los días en la villa de Lugano. Hubo de todo: lágrimas, festejos y abrazos. Después de la vuelta olímpica, juntaron sus cosas, enfilaron para el micro y volvieron al potrero. Donde todos los días juegan la revancha.

Por Tomás Ohanian y Maxi Goldschmidt (2002).

Fotos: Alejandro Chaskielberg.