La guiñada

Una historia de amor y boxeo. Dos rivales históricos se enfrentaban en un duelo que llevaría al vencedor a Estados Unidos, pero el amor de uno de los púgiles pudo más y se dejó perder. Un cuento maravilloso que publicó El Gráfico en 1939.

Miguel Orgeira, aquel que fue campeón de los pesados amateurs durante tantos años y que se retiró a raíz de su única derrota por K.O. sin que jamás volviese a calzarse los guantes, me contó una tarde, en su casa, al irle a hacer un reportaje, esta extraña aventura que mantuve inédita hasta ahora porque el propio Miguel me hizo jurar que...

—Esto te lo cuento de yapa... y siempre que me jures que no vas a publicarlo en los diarios...

Y mientras yo escribí para "los diarios" mantuve firmemente aquel mi juramento; pero ahora, cuando empiezo a escribir para revistas, ¿por qué he de dejar perderse la pelea más interesante de la vida pugilistica de nuestro gran muchacho"? Así, pues, con el permiso de Orgeira y de la dama que figura con él en este cuento, me remango y largo.

Esos guantes que ves colgados ahí — me dijo Orgeira al verme tocar con respeto unos cuatro onzas manchados de sangre — son los únicos que anduvieron por la resina de la lona, dando vueltas, caídos como trapos puestos al sol de la esperanza y volteados por el viento de la mala suerte.

—Pero vos no perdiste por K. O. más que una vez...

—¡Y bueno, de esa, precisamente te hablo! Desde entonces, lo quise saber nada más de bollos y de ojos hinchados.

—¿Tanto te cascaron esa noche?

—¡No... al contrario... si no me hicieron nada!

—¿Y entonces por qué te declaraste forfeit?

—Ahora vas a ver... Esperá que te cuenta...

Pero como en eso la señora de Miguel entró trayéndonos café y cognac, él calló un momento y cuando hubo salido me contó la historia, haciéndome antes jurar que nunca la publicaría "en los diarios"...

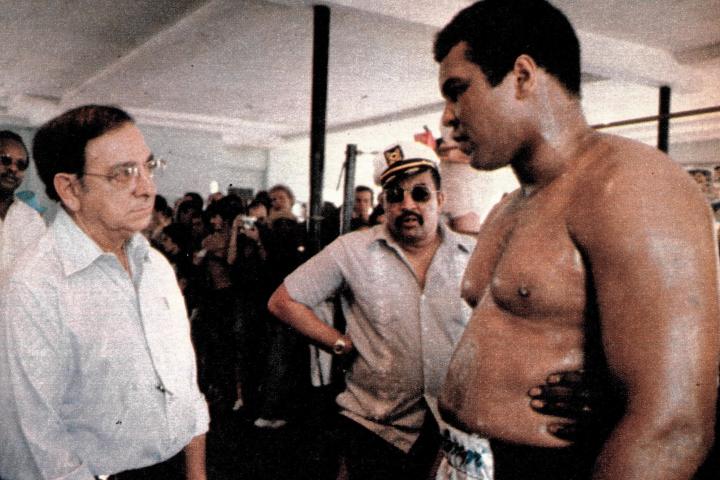

Por ese entonces yo era de verdad un muchacho que cascaba fuerte y aguantaba castigo como un bárbaro. Mac Carthy me dijo una vez que si quería hacerme profesional, él me llevaría a Inglaterra donde "nos íbamos a hacer millonarios"; y cuando estuvo por aquí el negro Johnson, ¿te acordás?, yo le aguanté dos rounds a pie firme sin que se me moviera un pelo a pesar de que el negro me mandaba unos guantazos que me hacían ver bichitos de luz en pleno día. No era un gran boxeador, lo confieso, pero me defendía golpeando. Puestos a cambiar castañas, pocos eran los hombres que me duraban tres vueltas de tome y traiga. ¡Ya ves que te digo esto tan sin jactancia, que ni siquiera quiero mostrarte las crónicas que conservo arrolladas en el fondo del cajón de un mueble! Bueno, como te decía, yo era el taita de los pesados del año veinte y mi última hazaña consistió en sacarlo en el primer round a un mozo grandote y recio del que vos te acordarás porque también era algo periodista: un tal Macaco Velázquez...

—Alto, morocho, guapetón y con un lunar color borra de vino sobre el hombro derecho...

—El mismo... Es la señal de todos los Velázquez — y esto lo dijo mi amigo bajando la voz y como quien comete una infidencia condenable... — Bueno, a este Macaco se le subió la mancha a la nariz cuando despertó del sueño que le hice dormir de un golpe al plexo y desde entonces empezó a buscarme..., ¡pero a buscarme de veras..., con ganas de pelear a lo indio..., en plena calle! Yo le hice decir por un amigo que no fuera tonto..., que se dejase de necedades y que si quería una revancha no tenía inconveniente alguno en dársela... Pero él siguió provocándome, haciéndome pasar calor delante de la gente..., creyendo el muy ingenuo que yo le tenía miedo...

—¿Y por qué no lo cascabas en público y sin guantes, si eso a vos te gustaba tanto como a él, supongo?

—Verás; no lo cascaba porque me había enamorado como un loco de... de la hermana de Macaco..., de la morocha más linda de todo San Isidro! Y claro, vos comprendes, no era cosa de enemistarse a muerte con mi amor, rompiéndole las narices al hermano!

—¿Y después? — dije yo, impaciente por saber el fin del lance.

—Pero por mucho que hice,

una noche, en la barranca, Macaco me llevó por delante, me insultó y... ¡y se lo llevaron a curar al club, con la cara a la miseria! Por supuesto que luego de aquello, la hermanita me negó el saludo y hasta una vez, en plena calle Florida, me dijo, entre otras cosas fuertes, "compadrón, malevo", y no sé cuántas otras insolencias. Y fue entonces que vino aquel campeonato famoso en el que se iba a decidir no sólo el título de cada categoría, sino que los ganadores irían a defenderlo a Norte América, en el primer panamericano. Naturalmente. Macaco y yo quedamos para el final y, pese a todo mi deseo, yo subí al ring dispuesto a cascarlo de nuevo a mi adversario..., aunque la hermanita y la madre llorasen todo el año. Y digo esto de llorar, porque era sabido que si la hincha número uno de Velázquez era su hermana, la número dos era la madre, una señora que lo seguía de ring en ring y que gritaba endemoniadamente cada vez que a su hijo le levantaban la derecha. Bueno; subimos al ring, él primero... y yo, desde abajo, vi cómo las dos pobres damas se rompían las manos aplaudiéndolo.

—¡Ganale a ese patotero! — le gritó la chica tirándole un beso.

—¡No te olvides, Macaco, de que vine a ver cómo te tomabas la revancha! — dijo por su parte la señora, nerviosa y pálida.

Y cuando yo subí y saludé al público (con Macaco no nos saludábamos), oí clarito que del ring side dos voces agudas decían palabras envenenadas...

—¡Pronto se le acabarán las sonrisitas!...

—¡Ahora va a saber ese guapo lo que es bueno!...

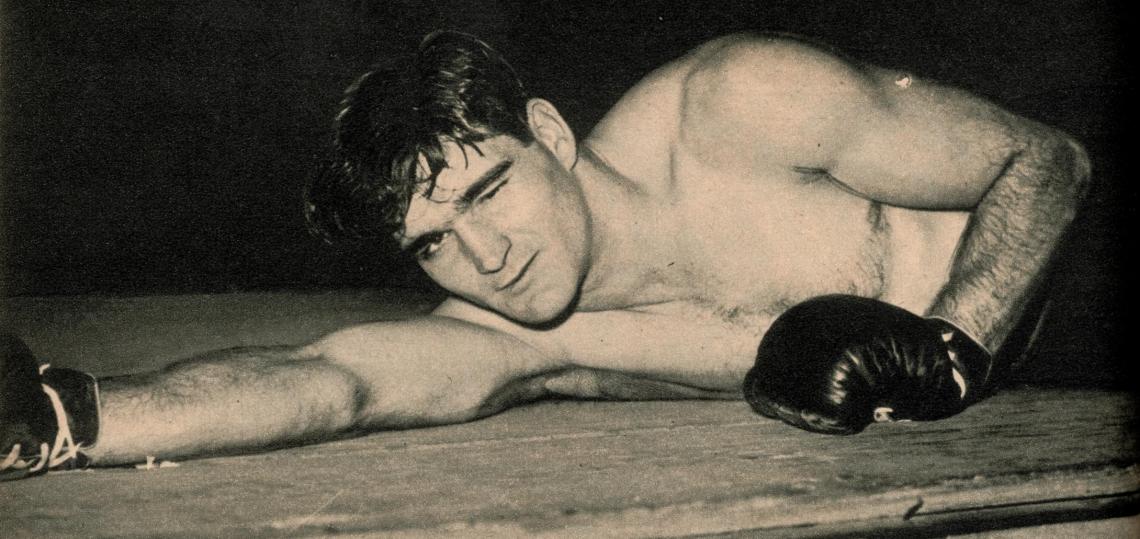

Me dió rabia, y entré a pelear dispuesto a todo; lo casqué con alma, con fe, con saña, y el muchacho fue a su rincón quebrado, aflojando, con la vista extraviada. Miré hacia donde estaban las Velázquez y vi... ¡pobre señora!, vi a la madre de mi rival llorando con la cara apoyada en el pecho de mi adorado tormento, mientras ésta, con el rostro hecho una brasa, me clavaba a mí los ojos como fulminándome... ¿Querrás creer que aquello me conmovió hasta lo inaudito? Para mí, ir o no a Norte América daba lo mismo; pero ganarle a aquel pobre mozo a costa del sufrimiento desesperado de aquellas dos mujeres, un poco chifladas, pero al fin, amantes mujeres que adoraban a Macaco, se me hacía cuesta arriba, palabra... Y serenamente, sin segunda intención, como quien hace una limosna, ¡no a él, sino a ellas!, decidí perder... entregarle a Macaco el campeonato. ¿Que fuí un estúpido? Si, aparentemente. Empecé, pues, a no pegarle, a aflojar cada vez que él me entraba un golpe bueno, a dispararle... a cuerpear sin arte... y en una de esas, cuando él me mandó un buen mamporro que yo no quise evitar, me tiré espectacularmente con un ruido bárbaro... Quiso la casualidad que mi cabeza quedase al borde mismo de la lona, del lado donde las dos mujeres estaban, de pie... gritando, enloquecidas... palmoteando... locas de alborozo por mi caída. Yo miré a la chica fijamente y en eso el referee empezó a contar:

—Uno...

Entonces yo acompañé la cuenta con una guiñada dirigida a la muchacha...

—Dos... tres... cuatro... cinco...

Y a cada vez, yo le guiñaba, cada vez con más malicia, el ojo izquierdo a ella, que, como hipnotizada, no podía separar los suyos de mí y que seguía la cuenta a través de mis guiñadas...

—Seis... siete... ocho... nueve...

Y antes de que sonara el diez, con la última guiñada, le sonreí y... ¡y le envié un, beso... un beso que a ella la hizo poner pálida!...

—Bueno, ¿y después? — pregunté yo. —¿Cómo terminó la cosa?

En ese instante la señora de Orgeira entró a ofrecernos cigarros y Miguel me dijo, por lo bajo...

—Preguntáselo a ella... Tres meses después de aquello nos casamos...

El Gráfico (1939).