Eduardo Sacheri

"VEINTE PIBES EN LA CORNISA". UN TEXTO DE EDUARDO SACHERI.

A partir de la edición de enero, el prestigioso escritor argentino se incorporó a la revista con columnas exclusivas. Autor de múltiples cuentos y varias novelas, entre ellas la que apuntaló el Oscar ganado por "El secreto de sus ojos".

Nota publicada en la edición febrero 2010 de la revista El Gráfico

Por un lado, las radios nos bombardean con “el mercado de pases”: novelas interminables en las que nos entusiasmamos con la hipotética llegada de grandes refuerzos a nuestros equipos, nos asustamos ante la posible pérdida de jóvenes valores que pueden emigrar a Europa, nos esperanzamos con la repatriación de algún joven prometedor que acaba de cumplir un par de temporadas en el hemisferio norte, y nos sorprendemos ante la chance de que ignotos jugadores de otros mercados sudamericanos vengan a “romperla” a la Argentina.

Esas novelas –excepto para los hinchas de los clubes muy afortunados– terminan siempre igual: los grandes refuerzos no llegan, los jóvenes valores se las toman, los repatriados efectivamente vuelven –y después de verlos jugar dos partidos ya entendemos, amargamente, por qué volvieron– y los ignotos jugadores que vinieron a romperla, si la rompen, se van enseguida a Europa; y si no la rompen, siguen siendo ignotos.

Además del dichoso mercado de pases, el otro espejito de colores que suele prodigarnos el mundillo futbolero son los torneos de verano. Mamita… Yo sé que la mayoría de los futboleros natos, en medio de nuestra desesperación abstinente, terminamos entregando ojos y oídos a esos partidos de verano. Pero les ruego sinceridad: ¿alguien en su sano juicio –y un futbolero con siete semanas sin fútbol no es alguien en su sano juicio– puede darle algún valor a esos bodrios de pretemporada? En los primeros partidos los jugadores están fuera de estado, en los siguientes están duros por la sobrecarga de trabajo físico, y en los últimos están cuidándose para no romperse antes de empezar a jugar en serio. Que me disculpen los sponsors y los organizadores del fútbol venariego, pero esos partidos no cuentan.

Sin embargo, por suerte, este verano tenemos el Sudamericano Sub-20 de Perú. Y ese sí, me parece, es fútbol en serio. Es una especie de “fútbol con efecto retardado”, como ciertas bombas que ciertos países arrojaban sobre ciertas selvas asiáticas. En medio del verano, y a pesar de ese ambiente raro de tribunas semidesiertas y partidos consecutivos con que se juegan esos torneos, allí se define ni más ni menos si la Argentina puede revalidar su medalla de oro en los próximos Juegos Olímpicos de Londres. Cuando se acerque la fecha de los Juegos, o la del Mundial Juvenil de Colombia, nos preguntaremos, seguramente: “Che… ¿con quién juega la Argentina?” Y quiera Dios que la respuesta sea “Juega con tal o con cual” y no sea “No, Argentina no juega porque se quedó afuera en el Sudamericano de Perú”. ¿Es alarmante mi discurso? Le pido al lector que chequee cómo nos fue en el Mundial Juvenil de Egipto de 2009. Respuesta rápida: no nos fue de ninguna manera porque no lo jugamos. Y no lo jugamos porque en el Sudamericano previo (Venezuela) nos fue como el mismísimo demonio.

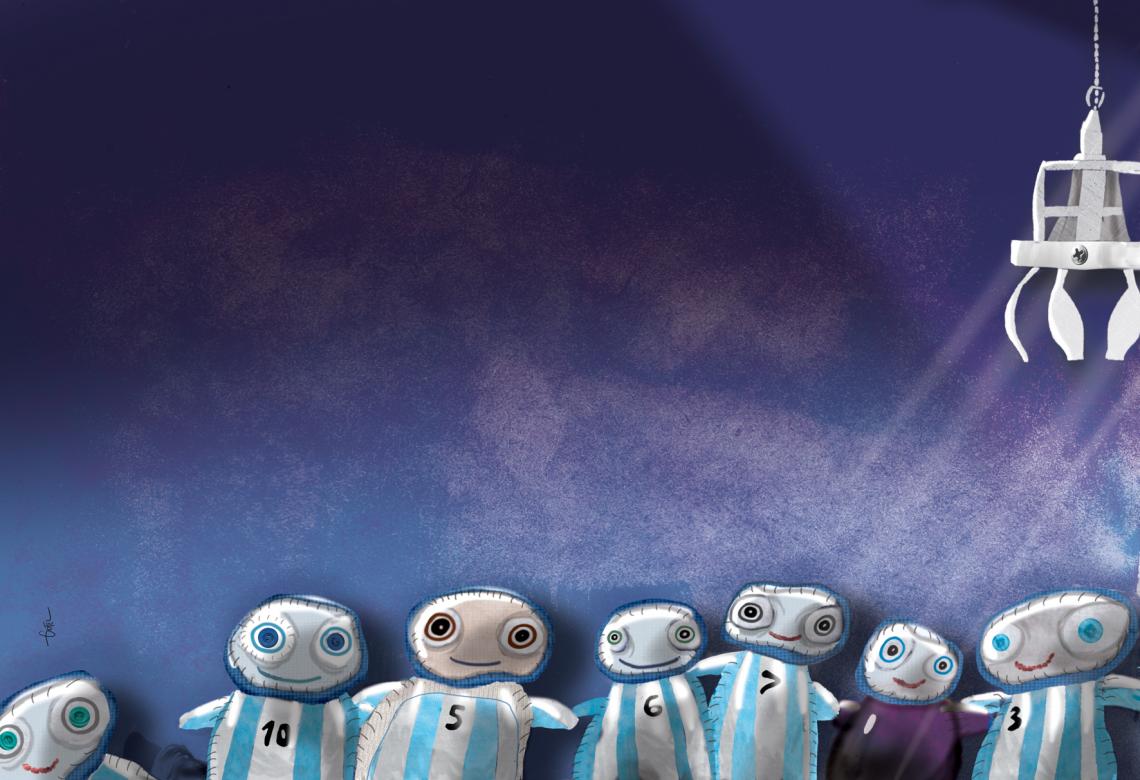

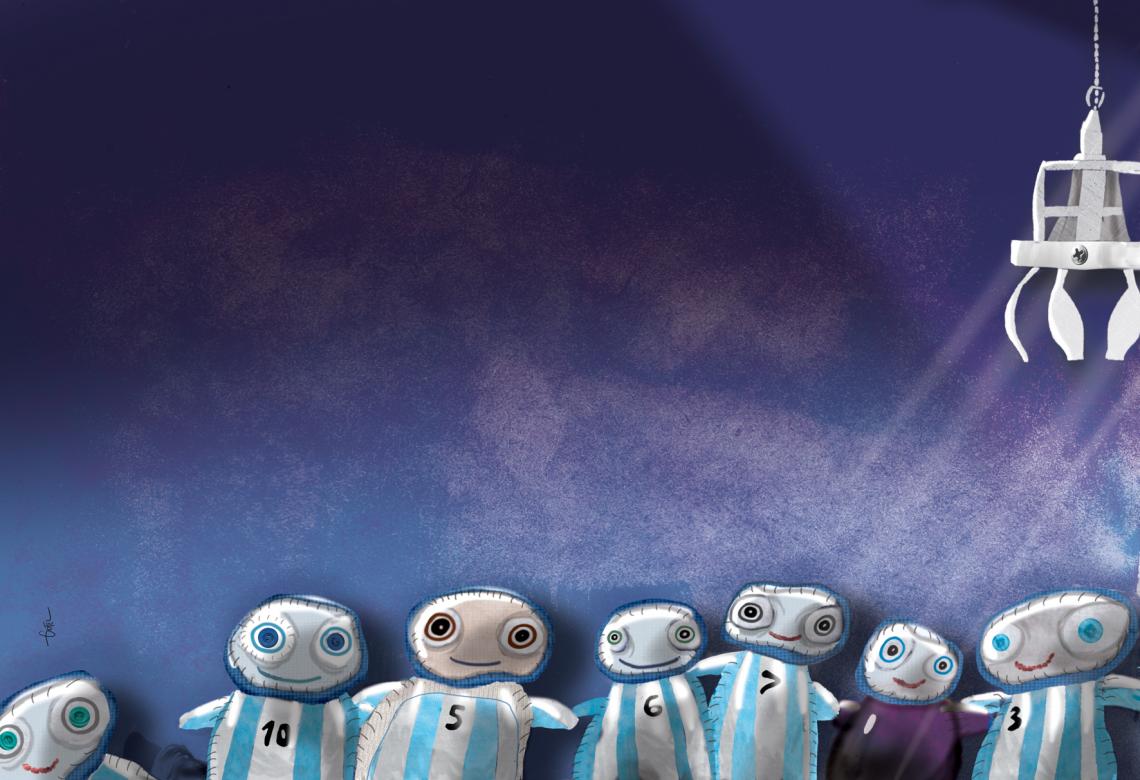

Pero, temores aparte, en lo que me quiero detener es en esos pibes que juegan el Sudamericano. Esos veinte pibes que rondan los veinte años. Esos veinte pibes que están en la cornisa. No sé si la palabra “cornisa” es la que estoy buscando. Pero no encuentro otra mejor. Es verdad que la palabra tiene reminiscencias un tanto trágicas, tal vez. Eso de estar en la cornisa suena a la posibilidad, al riesgo inminente, de precipitarte al vacío y hacerte papilla cuando llegues al fondo. “Frontera”, quizá, suena menos dramático. Pongamos “frontera”, entonces.

A lo que voy, a lo que quiero llegar, es a meterme, por un instante, en la piel, en la historia de esos pibes. No necesitamos saber sus nombres. Ni conocer sus caras. Lo que me interesa es su momento. El momento en el que están. El momento que viven, el momento que comparten. El momento de estar en la frontera. Eso los iguala.

Algunos de esos veinte pibes tienen nombres conocidos. Porque debutaron en Primera, porque juegan en equipos grandes, porque han convertido goles, porque ya están en la foto de alguna vuelta olímpica. Y uno se sentiría tentado de ubicarlos en ese alto sitial de los consagrados, de los que van a triunfar, de los que van a hacerse millonarios célebres jugando en Europa. Y sin embargo… todavía no. Todavía les falta. Todavía necesitan la combinación exacta de algunas casualidades. Todavía pueden quedarse afuera de ese mundo rutilante que ya los alumbra, de lejos, con los parpadeos de la gloria.

Esos veinte pibes están entre los veinte mejores jugadores de fútbol de uno de los países donde mejor fútbol se juega. Por lo tanto, son parte de una elite dentro de la elite. Vienen preparándose para triunfar desde hace años. Desde que son chicos. Han tenido una adolescencia distinta a la de sus amigos. Han salido menos a bailar. Han tenido que resignar vacaciones. Han tenido que dejar la escuela a la que iban con sus amigos, para abandonar los estudios o para terminarlos a los ponchazos en el turno noche. Y eso, los más afortunados. Porque –seguro– otros vienen de barrios donde casi nadie termina el secundario, ni diurno ni nocturno. Y nacieron en familias que no saben de eso de salir de vacaciones. Pero casi todos, afortunados o no –me atrevo a pensar–, suelen tener los ojos de algún padre o madre o tío clavados en la nuca. En el mejor de los casos, esos ojos callan, y desean en silencio que esos pibes triunfen y se salven económicamente. Y, en esa salvada, salven a toda la familia. En el peor de los casos, esos ojos dicen, gritan, reclaman, exigen, pretenden, y cargan de tensión y frustración y miedo y desesperación a pibes que no tendrían por qué cargar con semejante peso a la edad que tienen.

Se me dirá –y tendrá razón quien me lo diga– que esos pibes son unos privilegiados. Que otros pibes también sufren presiones, y han soportado sacrificios y privaciones, sin tener esta posición venturosa de ser jugadores de fútbol, ídolos potenciales, estrellas incipientes. Es verdad.

Pero no todos esos pibes van a lograrlo. No los veinte. Aunque todo indique que sí, algunas historias terminarán en un no. Independientemente de cómo les vaya en este Sudamericano, algunos de estos pibes triunfarán en Europa. Otros, tendrán carreras prestigiosas en el fútbol argentino. Otros harán caminos aceptables en clubes del ascenso. Y otros se perderán en el olvido. Dejarán el fútbol, o el fútbol los dejará a ellos, que para el caso es lo mismo. Tendrán que inventarse desde cero una vida con la que no soñaron. Cambiar de rumbo, o encontrar uno, mientras los agobia la nostalgia de la vida que se les cerró en las narices.

GUARDARAN LOS RECORTES de los diarios de estos meses, y dentro de unos años se los mostrarán a los incrédulos. A esos amigos nuevos, a esos vecinos recientes, que no van a creerles que una vez, en 2011, estuvieron a punto de convertirse en estrellas.

Y nadie puede anticipar dónde residirá la diferencia entre unos y otros. Una lesión inesperada e inesperable, un representante inteligente o lo contrario, dos centímetros de altura de menos, tres kilos de peso de más, cosas que a los veinte años se están definiendo pero no están del todo definidas. Y en ese margen estrecho, en ese gris, una vida u otra. Así de trágico. En una de esas, no está tan mal esa imagen de la cornisa. De un lado, la gloria, la fama, la tranquilidad de retirarse a los treinta y pico sin necesidad de trabajar en el resto de la vida. Del otro, el anonimato desvaído en el que transitan la mayoría de los mortales. Ese mundo en el que habitamos casi todos los futboleros, que quisimos llegar y no llegamos. Esos pibes, los que por un factor u otro no serán estrellas, padecerán la mala fortuna de ser los últimos en bajarse del tren, antes de su trayecto al estrellato. No importarán sus sacrificios. Ni todas las veces que consiguieron esquivar la tétrica ceremonia de que les entregasen el pase libre. En sexta, en quinta, en cuarta división, o el mes pasado.

Están en la antesala de la gloria, pero en la gloria no habrá lugar para todos. Están ahí, a cuatro pasos. Algunos van a dar esos pasos. Y en los próximos diez o quince años nos vamos a topar con sus imágenes y sus declaraciones, y sus apellidos en los titulares de los diarios. Otros no. Otros van a caerse de la calesita con el último de los palazos que vienen derribando pibes desde las divisiones infantiles.

Terminarán jugando por nada. Como todos nosotros, los que ni siquiera estuvimos cerca. En los partidos de morondanga que jugamos cada fin de semana, tal vez nos topemos con ellos. Marcarán, frente a los simples aficionados, una diferencia notoria. En la pegada, en el tranco, se les notará que son distintos. Se les notará que “jugaron”. Algún comedido nos soplará la justa. En las duchas o en la cerveza después del partido nos dirá: “¿Sabés dónde jugó este pibe?” Y después nos contará su historia. Una historia de inferiores en tal club o en tal otro. Una historia que nuestro informante terminará rematando con un “¿Te acordás del Sudamericano 2011? Este pibe jugó ahí. ¿Sabés con quién?” Y nos dará la nómina de los otros. Los que conoceremos todos. Los que recordaremos. Los que saltarán al otro lado de la gloria y el dinero.

Suerte, casualidad, inteligencia, buenas decisiones. O todo lo contrario. Y el resto de nuestra vida de un lado o del otro. A veces el fútbol se parece tanto a la vida que da miedo.